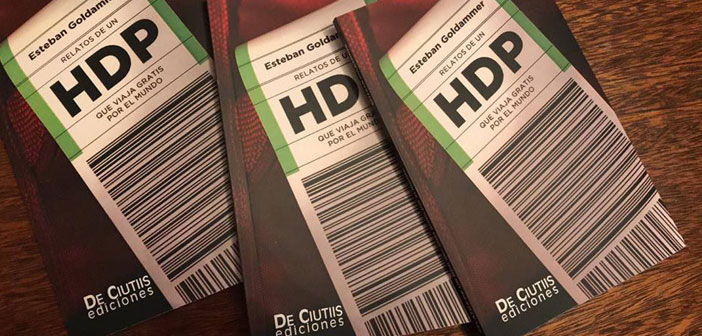

En exclusiva, uno de los relatos de Relatos de un HDP que viaja gratis por el mundo! Que lo disfruten!

¡Hágase hombre, carajo!

Por aquel entonces de unos diez años de edad (calculado con la misma exactitud que un mediocampista ghanés sub16) y aspecto esmirriado, Umali sorprendía con su tez morena oscura, sonrisa perlada y cabellera sembrada de rizos rubios. Ojo, no era el único negro rubio en ese grupito de niños que corrían con desfachatada y casi completa desnudez de un lado a otro de la aldea de Bunlap, en la isla de Pentecostés, en Vanuatu. ¿Vanuatu? Sí, Vanuatu, en el Pacífico Sur. Allí donde Dios, jugando a ser lo que es, sembró con tierra el mar creando un intrincado laberinto de islas. Allí donde ahora el sol iba soltando lo que parecía una mañana más para abrazar con fuerza al mediodía y llevar el mercurio por encima de los 30 grados a la sombra, algo significativo tan solo para un turista inoportuno o alguien desacostumbrado a las condiciones de un clima tropical. Y claro, también para los selectos miembros de la tribu abocados a los preparativos de la ceremonia vespertina. Los unos alzando hacia el cielo esa columna de más de 20 metros de altura de ramas entrelazadas y lianas. Y los otros batiendo la tierra a los pies de esa precaria torre.

A excepción de Umali, nadie parecía detenerse en el gigante de madera que decoraba la zona cercana al mar de verdes y turquesas, uno de los límites de juego de los niños. Bah, el verdadero límite era la profundidad. Y ni siquiera. Lo cierto es que el pequeño, como quien no quiere la cosa, observaba al pasar y un dejo de temor le invadía el rostro para luego apoderarse de cada centímetro de ese delgado cuerpo de costillas salientes. En una de esas pasadas llegó a orinarse, obligando a los jugadores a cambiar el rumbo y forzar un agua-agua, cuando correspondía agua-selva, agua-selva y así sucesivamente. Por fortuna, contaba con el apoyo de toda la gente de la aldea y más aún de los pequeños que, a sabiendas, corrieron hacia el océano sin cuestionar nada. Al fin y al cabo, para eso son los amigos. No para no cuestionar, sino para brindar su apoyo en los momentos difíciles.

Las horas se fueron escurriendo entre juegos, preparativos y tareas varias, así como se escurrió Umali vaya a saber uno en qué momento. Sus amigos, quizás ignorando realmente dónde estaba o en otro signo de lealtad, aseguraban desconocer su paradero. Pero no era fácil escapar de sus obligaciones y mucho menos de su padre que, para la hora señalada, lo trajo directamente junto a la torre. Solo algún mal pensado supuso que el niño pretendía huir cuando, en realidad, se estaba preparando en la intimidad para uno de los momentos más importantes de su vida.

Tradicionalmente, los integrantes de la tribu de Bunlap realizan una ceremonia que significa el paso de la niñez a la adultez. Una demostración de hombría y un rito de fertilidad que implica treparse a la torre y arrojarse al vacío amarrado tan solo de los pies. Claro que el largo de la liana está calculado y cuenta con un precario, pero no por eso menos efectivo, sistema de amortiguación consistente en un palo que, al momento de máxima tensión, se quiebra reduciendo la velocidad de la caída. La tierra batida al pie de la plataforma de salto hará el resto. O no.

Consciente de esto y con la entremezcla de orgullo, valentía, temor, coraje, niñez y adultez en violenta puja, tanto en su mente con sus entrañas, Umali subía en el entramado de maderas con la agilidad de un mono, con la mirada atenta a la siguiente rama, con los dedos apretados sujetando el pasado y soltándolo de la misma manera que sucedería al lanzarse al vacío. No era el único que intentaría la proeza, pero por alguna desconocida razón era el primero. El resto esperaba “su hora”. Sí, a pesar de lo que significaba, era imposible que la práctica no suene un poco a condena.

Umali no trepó hasta arriba de todo, unos metros antes se detuvo ante dos colaboradores que, con destreza e inmediatez, lo sujetaron de los pies con la liana. Posiblemente haya sido producto de la altura, pero se lo veía realmente pequeño. No tanto desde la literalidad del concepto, sino desde la implicancia del acto.

Lejos de allí, no geográficamente ni en la costumbre, pero sí en el tiempo y el significado, me encontraba yo, sujetándome con fuerza del caño que tenía a mano y que formaba parte de la estructura de salto del Kawarau Bridge Bungy, en Queenstown, la Bariloche neozelandesa.

A mis pies, exactamente a 43 metros de ellos, el Kawarau vestía el turquesa y la efervescencia típicos de un río de montaña. Me gustaría hacer una descripción más profunda y completa del paisaje, pero en ese instante el pánico no me dejaba ver más allá del agua. Sí, ahora a la distancia y porque tuve tiempo de registrarlo después, recuerdo el gomón que vendría a mi auxilio, la vegetación y el público nutriéndose de la adrenalina ajena desde esa plataforma de cemento y vidrios que exudaba conciencia.

AC-DC sonaba por los parlantes y acompañaría mi salto. Interpreté que sería, primero, para inyectar de valentía y después, quizás, para acallar los gritos de los dementes dispuestos a saltar al vacío y pender de una cuerda compuesta de un manojo de incontables y delgadísimos elásticos. La voz del asistente a mi derecha era el otro sonido que enmarcaba la escena. Envalentonado tal vez por la tranquilidad de que saltaba yo y no él, me hablaba en ese inglés kiwi tan difícil de entender. Que si quería saltar solamente, tocar el agua con las manos o sumergir medio cuerpo dentro de ella. Fue una pregunta. Obviamente opté por la primera, pero mi incapacidad de decisión y su “si sos periodista, tenés que tocar el agua” me convencieron de la segunda. Ahí entendí el porqué de los tres pesajes a los que me había sometido anteriormente y que eran un distintivo de los ¿valientes?, ¿insensatos? Igualmente, tener ese registro indeleble en la mano no necesariamente implicaba ser un jumper, podía también tratarse de un arrepentido, uno de esos especímenes en el que yo no me quería convertir. Hubiera preferido una abducción extraterrestre antes que eso.

Cuando mi negativa a saltar casi tatuaba un “gallina” sobre mi frente, las palabras mágicas del asistente, un experimentado coach de salto, me salvaron del destierro emocional que hubiera significado volver a casa derrotado por 43 metros de nada, aire. No mires para abajo. Mirá el puente que tenés delante. No pienses en nada. Cuento tres, dos, uno y saltás.

Me pregunto si la estrategia con Umali habrá sido la misma. Si quién ató sus pies, lo guió hacia la adultez con un “no pienses en nada y lanzate”.